Поздравляю всех моих читателей и подписчиков с Новым годом!

Желаю всего самого тёплого и радостного — такого, как этот ролик!

Мне он поднимает настроение всегда, пусть и вам поднимет!

Молодцы девчонки, что тут скажешь 🙂

Хочу найти на этом сайте

-

Облако меток

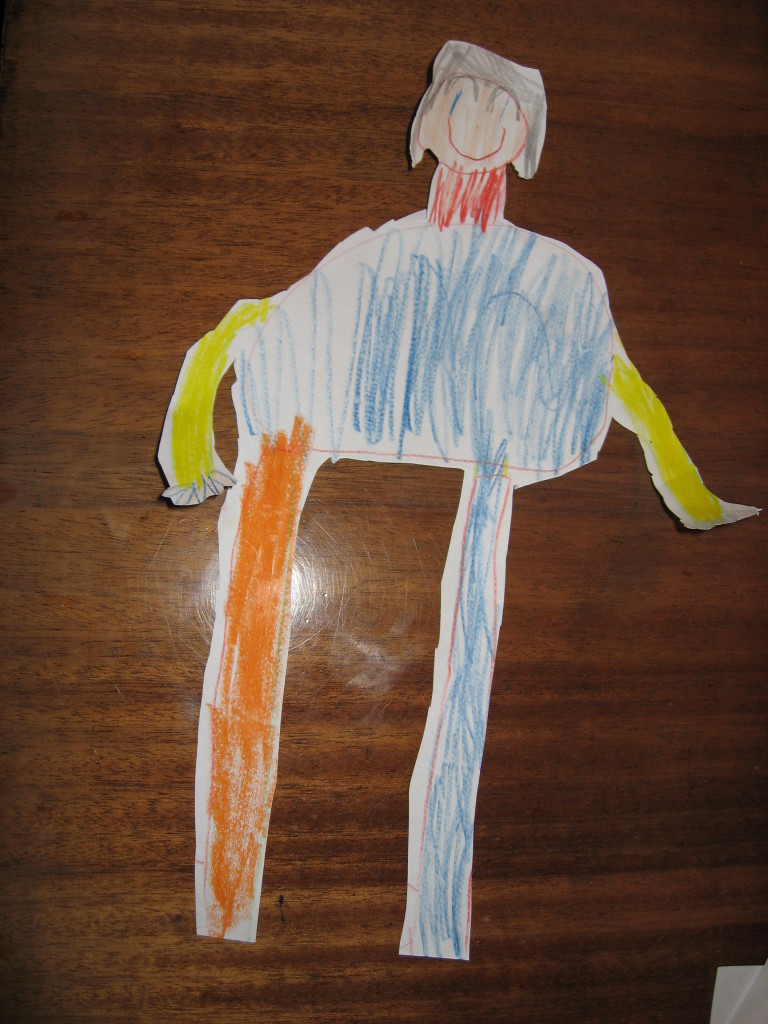

Игра альтернативная коммуникация аутизм взрослая жизнь видео с занятий внимание времена года двигательная стимуляция деятельность игры с правилами координация глаз-рука мелкая моторика музыкальная терапия обучение обучение чтению оральный праксис особое детство подготовка руки к письму понимание речи поощрение праздник проблемы в школе пропедевтика математики самостоятельность семья сенсорная интеграция сенсорная стимуляция состав числа спорт стимуляция речи схема тела счёт творчество физическая активность школьная готовность эрготерапия

Это flash облако тегов вы можете найти на сайте "WordPress плагины". Для показа облака необходим или выше.

Популярное

- Обо мне - 2 424 просмотров

- Стихи с движениями про зиму - 1 828 просмотров

- Занятия и консультации с выездом на дом - 1 384 просмотров

- Победить аутизм. Метод семьи Кауфман - 1 121 просмотров

- И снова покричим - 998 просмотров

- Полезно хороводимся - 981 просмотров

- Напишите мне - 917 просмотров

- Миссия сайта - 869 просмотров

- Учимся застёгивать пуговицы - 866 просмотров

- Мелкая моторика – развиваем пальчики весело, или Как превратить продуктивную деятельность в креативную - 812 просмотров

Рубрики

- Видео (24)

- Вопрос-ответ (12)

- Восприятие (88)

- Движение (73)

- Игра (75)

- коммуникация (9)

- Моим подписчикам (34)

- Мышление (62)

- Поведение (36)

- Пригодится (66)

- Просто жизнь (86)

- Речь (36)

- Самообслуживание (30)

- Своими руками (58)

-